2018年3月20日、財テクキングダムとして初めてとなる証券会社の取材をさせていただけることとなりました。

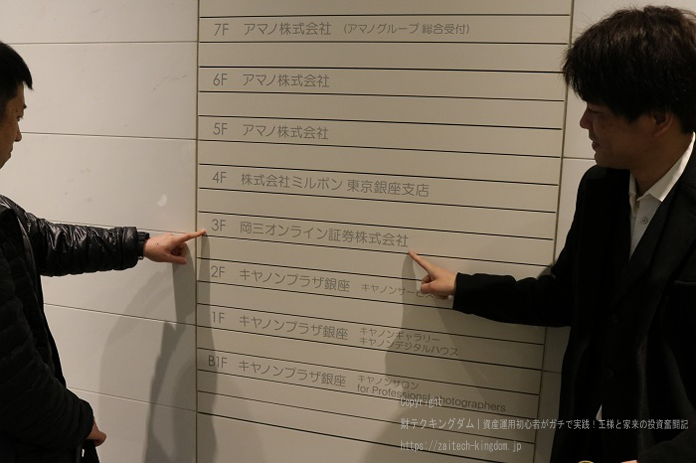

今回訪れたのは岡三オンライン証券さんです。

資産運用を始めて数か月のまだまだ初心者の自分たちが大丈夫なのかと不安や緊張で一杯でしたが、終始和やかムードで楽しく、難しいことも分かりやすく解説していただき、時には投資に関する厳しい(!?)アドバイスもいただけて、とても参考になることばかりでした。

こちらは今回取材させていただいた、岡三オンライン証券さんの稲田さん(左)と熊澤さん(右)です。

それでは早速、取材の模様をお届けいたしましょう。

(※取材時の会話内の敬称に関しましては省略させていただきます。)

目次

岡三オンライン証券と岡三証券の違いは?

岡三オンライン証券と岡三証券。

同じ岡三の名前が付いていますが、この2社に何か違いはあるのでしょうか。

もともとは岡三証券が大きな母体だったんですが、そこから持ち株会社を作って上場している形です。

それが今の岡三証券グループです。

岡三証券グループの中では岡三証券が一番大きな母体なんですが、岡三オンライン証券もそのグループの子会社なので、岡三証券とは兄弟会社という位置づけになります。

違いと言えば、岡三証券は対面営業が中心、岡三オンライン証券がオンライン専業として作られた会社です。

例えば「下落相場だけど、こんな時はどんな銘柄を買えば良いの?」と質問を受けますので、投資家の方についている営業マンが、その時の相場であったり各銘柄の情報を見てこの銘柄はいかがでしょうかと提案させていただきます。

もちろん株式だけでなく、債券に投資信託などさまざまな商品を組み合わせて一種のポートフォリオを作成して提供いたします。

岡三証券は調査部門も含めてリテール用に多角的と言いますか、通常の規模をなした証券会社となります。

岡三オンライン証券はオンライン専業ですので、基本的には銘柄選びを始め取引に関しては投資家の方ご自身で判断していただく形です。

ただ、その取引に必要な場であったり情報、ツールや取引方法などは提供いたします。

買える株が違ったり…って株はどこでも同じですか。

ただ岡三証券は外国株も取り扱ってますので、大きな括りからすると違いますね。

あとは債券もうちはまったく持っていませんし、逆にレバレッジ商品のFX系ですとか、岡三証券にもありますが強く勧めない先物系など、扱う商品は大分差はあるのかと。

とはいえ、岡三オンライン証券は12年前に設立する際に、設立から95年(1923年創業)の歴史がある岡三証券の知名度を活かしていこうというのはありました。

ネットで「岡三」と検索しても、両方出てきますが岡三オンライン証券の方が先に表示されますし、その点に関してはグループとしてのメリットと捉えております。

岡三グループだからこその強み!?「情報の岡三」と評価を受ける充実の投資情報サービス

運用会社やシステム会社に加え、調査情報部門や引受部門などグループ内にございますので、グループでできることは全てグループ内で完結できるというのが強みでしょうか。

証券ノウハウやリソースを活用できますので。

一部外注の会社さんもありますが、基本的にシステムは岡三情報システムを経由して作っていますし、日本株もグループ内で全部握っている形です。

また投資情報に関しましても、おかげさまで業界内で「情報の岡三」と認識されてますが、岡三証券には投資情報部門に大体80人くらいおりまして、岡三オンライン証券のお客様にも、そことつないでさまざまな情報を提供させていただいてます。

サービスも均一化してきて、他社との差別化があまりできない状況です。

それには投資情報の提供じゃないかということです。

ロイターやフィスコ、ブルームバーグや東洋経済などの外部業者からの情報、他社と同じような情報を提供するのももちろん重要なんですが、それだけでは独自のものを提供するのは困難です。

先ほどお話したとおり岡三証券には投資情報部門がありますが、世界情勢のマクロな情報から個別銘柄のレーティングなどのミクロな情報まで独自の投資情報がすべて揃っています。

ですので、安さも提供し、さらに投資情報サービスの充実によって、他社との差別化は図れるのではないでしょうか。

それは嬉しいですね。

実はつい先日口座開設したばかり(取材の1週間ほど前)なので、早速活用してみます。

よろしくお願いいたします。

法人口座の開設も完了しました。早速投資情報を参考にさせていただいてます。

「お客さまの声をカタチに」ユーザー目線で作り上げたツールやサービス

オンライン証券として立ち上げた時には、すでにオンライン証券ビジネス自体がスタートして時間が経っている状況でしたので、難しいところもありました。

そこでデイトレーダーさんを中心に意見を聞きながら、頻繁に取引している方が満足いただけるような手数料であったり、使いやすい環境やサービスを用意してきました。

今は、それらを認知していただくように取り組んでまいりたいと思っております。

で、やはり簡単に瞬時に売り買いができるのが良いということで、アプリ系の「ネットトレーダープレミアム」があるんですが、こちらは画面の右に出る板での発注が、ポチッと押すだけで注文できるものです。

私はデイトレードと言えるほど頻繁に取引しているわけではないですが、引け直前に慌てて注文することが多いので。

発注が簡単にできるのは本当に助かります。

取引ツールに関しましては後ほどまた詳しく伺えればと思います。

ところで岡三証券をもとに岡三オンライン証券を設立されたとのお話でしたが、このような証券会社をもとにオンライン証券を作っているところというのは他にありますか?

すべてできると言うわけではありませんが、お客さまのご要望にお応えするというのが一つのミッションだと考えております。

岡三オンライン証券が考える、今後伸びしろがあるポイントとは

ただ、うちは岡三証券のブランド力を含めて、対面営業の強み、お客様とのリレーションシップがあります。

ですので、そのあたりをもう少し出していけないかなと考えています。

例えばずっと取引されてきたお客様がパタッと止められて1週間経ったとします。

そこで、「どうしましたか?」と自動的なもので送ったり、大口の方であれば直接電話をしてみるなど、アウトバウンド、お客様とのリレーションシップを持ちながら今後は進めていかないと、とくに先行きは厳しくなるかなと。

今現在、おかげさまで口座開設数は17万弱ですが、ネット証券はある程度規模が大きくなければいけませんし、他社に比べるとまだまだというのが正直なところです。

ですので、今のお客様を大事にするのはもちろん、新規のお客様も増やしていければと思います。

始めてみれば「何だこんなものか」とはなるんですが。

やはりアメリカと比べると、日本は投資をしようという方が少ないのが現状です。

そのあたりをどう認知していただくかが今後の課題ですね。

現状でも色々情報として簡単に買える銘柄など出してますが、今後はより出していく必要があると考えております。

それにいざ始めると決断しても、何から始めれば良いのかさえも分かりません。

なので、情報やアドバイスがたくさんあると、背中も押してもらえますし、飛び込みやすくなりますね。

投資初心者の方やネットの使い方が分からない方も岡三オンライン証券なら安心サポート!?

年齢層は40~50歳代の方がボリュームゾーンで、最近では30歳代の方も少しずつ増えてきております。

それに加えてNISAやiDeCoの制度ができたことも増える要因かと。

ですので、PC操作に慣れている60代の方がちょうど定年退職をして、その退職金をネットを通じて運用しようという傾向があるのではないでしょうか。

ただ、やはりPC操作に慣れていると言いましても、「やり方が分かりません。」「これが何なのか不明です。」といった問い合わせも多いです。

そこで、初心者の方、ネットも含めて使いかたが分かりづらい方には、ウェブサイトであったり、口座開設時に使用方法の冊子を出すなどで対応させていただいてます。

約6、7割が会社員でこの割合は増えてきています。

逆にデイトレーダーなどの専業投資家や無職という方の割合は、少しずつですが減少傾向です。

加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

リスク:【株式等】株価変動による値下りの損失を被るリスクがあります。信用取引、先物取引、オプション取引および株価指数証拠金取引では投資金額(保証金・証拠金)を上回る損失を被る場合があります。株価は、発行会社の業績、財務状況や金利情勢等様々な要因に影響され、損失を被る場合があります。投資信託、不動産投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等は、裏付け資産の評価額(指数連動型の場合は日経平均株価・TOPIX等)等、先物取引、オプション取引および株価指数証拠金取引は対象指数等の変化に伴う価格変動のリスクがあります。外国市場については、為替変動や地域情勢等により損失を被る場合があります。上場新株予約権証券は、上場期間・権利行使期間が短期間の期限付きの有価証券であり、上場期間内に売却するか権利行使期間内に行使しなければその価値を失い、また、権利行使による株式の取得には所定の金額の払込みが必要です。株価指数証拠金取引では建玉を保有し続けることにより金利相当額・配当相当額の受け払いが発生します。【外貨建て債券】債券の価格は基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還の前に売却すると損失を被る場合がございます。また、額面金額を超えて購入すると償還時に損失を被る場合がございます。債券の発行者又は債券の元利金の支払いを保証している者の財務状態の悪化等により、債券の価格が変動し損失を被る場合がございます。債券の発行者又は債券の元利金の支払いを保証している者の財務状態の悪化等により元本や利子の支払いが滞り損失を被る場合がございます。外貨建て債券は外国為替相場の変動などにより、円換算でのお受取金額が減少する恐れがあります。これにより円換算で投資元本を割込み、損失を被る場合がございます。【FX】外国為替証拠金取引(以下、「FX」という。)は預託した証拠金の額を超える取引ができるため、対象通貨の為替相場の変動により損益が大きく変動し、投資元本(証拠金)を上回る損失を被る場合があります。外貨間取引は、対象通貨の対円相場の変動により決済時の証拠金授受の額が増減する可能性があります。対象通貨の金利変動等によりスワップポイントの受取額が増減する可能性があります。ポジションを構成する金利水準が逆転した場合、スワップポイントの受取から支払に転じる可能性があります。為替相場の急変時等に取引を行うことができず不測の損害が発生する可能性があります。【各商品共通】システム、通信回線等の障害により発注、執行等ができず機会利益が失われる可能性があります。

保証金・証拠金:【信用】最低委託保証金30万円が必要です。信用取引は委託保証金の額を上回る取引が可能であり、取引額の30%以上の委託保証金が必要です。【先物・オプション】発注必要証拠金および最低維持証拠金は、「(SPAN証拠金額×当社が定める掛け目)-ネットオプション価値の総額」とし、選択取引コース・取引時間によって掛け目は異なります。当社のWebサイトをご確認ください。また、変更の都度、当社のWebサイトに掲載いたします。【株価指数証拠金取引】発注証拠金(必要証拠金)は、株価指数ごとに異なり、取引所により定められた証拠金基準額となります。Webサイトで最新のものをご確認ください。【FX】個人のお客様の発注証拠金(必要証拠金)は、取引所FXでは、取引所が定める証拠金基準額に選択レバレッジコースに応じた所要額を加えた額とし、店頭FXでは、取引金額(為替レート×取引数量)× 4%以上の額とします。法人のお客様の発注証拠金(必要証拠金)は、取引所FXでは、取引所が定める証拠金基準額とし、店頭FXでは、取引金額(為替レート×取引数量)×金融先物取引業協会が公表する数値とします。発注証拠金に対して、取引所FXでは、1取引単位(1万又は10万通貨)、店頭FXでは、1取引単位(1,000通貨)の取引が可能です。発注証拠金・取引単位は通貨ごとに異なります。Webサイトで最新のものをご確認ください。

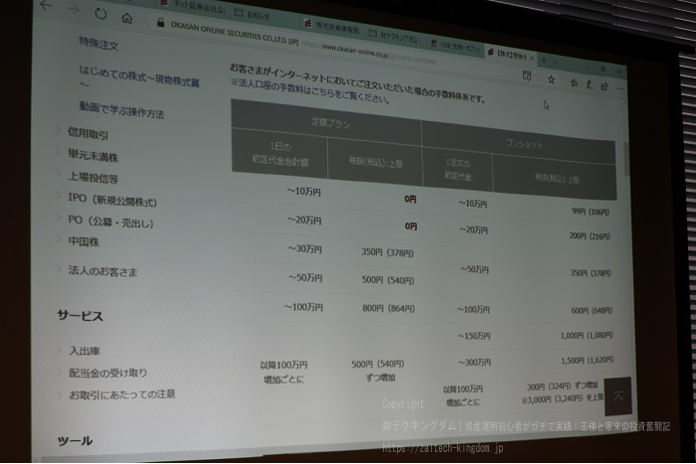

手数料等諸費用の概要(表示は全て税込・上限金額):【日本株】個人のお客様の取引手数料には1注文の約定代金に応じたワンショットと1日の合計約定代金に応じた定額プランがあります。法人のお客様は1注文の約定代金に応じたワンショットのみとなります。ワンショットの上限手数料は現物取引で3,240円、信用取引で1,296円。定額プランの手数料は現物取引の場合、約定代金100万円以下で上限864円、以降約定代金100万円ごとに540円加算、また、信用取引の場合、約定代金200万円以下で上限1,080円、以降約定代金100万円ごとに324円加算します。手数料プランは変更可能です。信用取引手数料は月間売買実績により段階的減額があります。信用取引には金利、管理費、権利処理等手数料、品貸料、貸株料の諸費用が必要です。【上場新株予約権証券】日本株に準じます。【中国株】国内取引手数料は約定金額の1.08%(最低手数料5,400円)。この他に香港印紙税、取引所手数料、取引所税、現地決済費用の諸費用が必要です。売買にあたり円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。【外貨建て債券】外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。【先物】取引手数料は、通常取引コースの場合、日経225先物が1枚につき324円(取引枚数により段階的減額あり)、日経225mini、ミニTOPIX先物、東証REIT指数先物、TOPIX Core30先物、東証マザーズ指数先物、JPX日経インデックス400先物が1枚につき43円、TOPIX先物、日経平均VI先物が1枚につき324円、NYダウ先物が1枚につき864円。アクティブ先物取引コースの場合、日経225先物が1枚につき270円、日経225miniが1枚につき27円です。【オプション】取引手数料は、日経225オプションが約定代金に対して0.1728%(最低手数料216円)、TOPIXオプションが約定代金に対して0.216%(最低手数料216円)です。【株価指数証拠金取引】取引手数料は、1枚につき153円です。【投資信託】お申込みにあたっては、当該金額に対して最大3.78%の申込手数料をいただきます。換金時には基準価額に対して最大0.75%の信託財産留保金をご負担いただく場合があります。信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大2.484%(年率))、その他の費用を間接的にご負担いただきます。また、運用成績により成功報酬をご負担いただく場合があります。詳細は目論見書でご確認ください。【FX】取引所FXの取引手数料は、くりっく365が無料、くりっく365ラージが1枚につき1,000円です。店頭FXの取引手数料は無料です。スプレッドは、通貨ごとに異なり、為替相場によって変動します。Webサイトで最新のものをご確認ください。

お取引の最終決定は、契約締結前交付書面、目論見書等およびWebサイト上の説明事項等をよくお読みいただき、ご自身の判断と責任で行ってください。

私たちはつい先日投資を始めた初心者で、証券会社取材も初めてということで、もしかすると的外れの質問とかあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。