財テクキングダムの財政を立て直すために、王様から予算を与えられて、投資信託と株取引を行っている家来です。

投資初心者ではありますが、日々勉強しながら奮闘しています。

ただ最近は、投信や株よりも一口馬主ページの馬体診断に力を注ぎすぎでは?との噂がチラホラ。

いえいえ、そんなことはまったくありません。(そのはずです…苦笑)

しかし、車の運転は慣れてきた頃が一番注意が必要とはよく言ったもの。

少しずつ株取引に慣れてきた私は、信用取引の追証(おいしょう)、いわゆる追加保証金の発生に気付かず、強制決済されて大ダメージを負ってしまいました。

株の神様はちゃんと見ていますね。(決して株取引を疎かにしてたわけではないんですよ…汗)

単純な見落としミスに気付いた時には後の祭り。

そこで、自戒の念を込めて、私のような投資初心者の方が同じ失敗をしないよう、強制決済されるまでの経過を報告したいと思います。

目次

そもそも信用取引とは?

証券会社に一定の保証金を預け、お金や株式を借りて行う取引のこと。

さらに詳しく⇒用語集『信用取引』

証券会社によってさまざまですが、保証金の約3倍前後の取引が可能です。

【例:手持ちの資金が100万円】

⇒現物だと当然100万円の取引しかできない。

⇒信用だと300万円の取引が可能!(SBI証券の場合)

※分かりやすいように手数料や諸経費などは省いています。

つまり、手元の資金以上の取引をできるのが信用取引のメリットです。

なので、現物よりも大きな利益を出せる可能性があります。

ただし損失もその分大きくなってしまうわけですから、ハイリスクな取引であることは頭に入れておかなければなりませんね。

また現物の場合は買いからしか取引を始められませんが、信用は買いはもちろん、空売りと言って売りからも取引を始められるのが特徴です。

空売りは、現物や信用買いとは逆で、株価が下落した際に利益を出せます。

ということで、信用取引には株価が下がっていても利益を得られるメリットもあります。

追証(おいしょう)、追加保証金はどのような時に発生するの?

【追証(おいしょう)・追加保証金】

定められた委託保証金率を下回った場合、期日までに追加で預けなければならない保証金のこと

信用取引は、一定の保証金を預けてお金や株式を借りて行う取引ですが、定められた委託保証金率を維持しなければなりません。

信用買いした銘柄の株価が下落(信用売りの銘柄は株価の上昇)し続けるなどで含み損が膨らみ、その委託保証金率を下回ると追証が発生するというわけです。

ちなみに委託保証金率の計算式はこちら。(SBI証券公式サイトより)

(実質保証金(委託保証金現金+代用有価証券(株式)評価額合計+建玉評価損合計(マイナス項目)+受渡未到来決済損益合計(プラス・マイナス項目)+支払諸経費等合計(マイナス項目))÷建代金合計)×100=委託保証金率

まぁSBI証券の場合、口座サマリーで表示されているので、いちいち計算する必要はありません。(苦笑)

委託保証金率の項目は、30%を割り込むと水色の網掛けに、20%を割り込んだら赤色の網掛けにそれぞれ表示されるとのことです。

委託保証金率は証券会社によってさまざまです。

SBI証券や岡三オンライン証券、ライブスター証券、松井証券などは20%、マネックス証券やSMBC日興証券などは25%となっています。

追証のルールなどは、SBI証券の公式サイトでも確認してみてください。

⇒SBI証券公式サイト(追加保証金(追証))

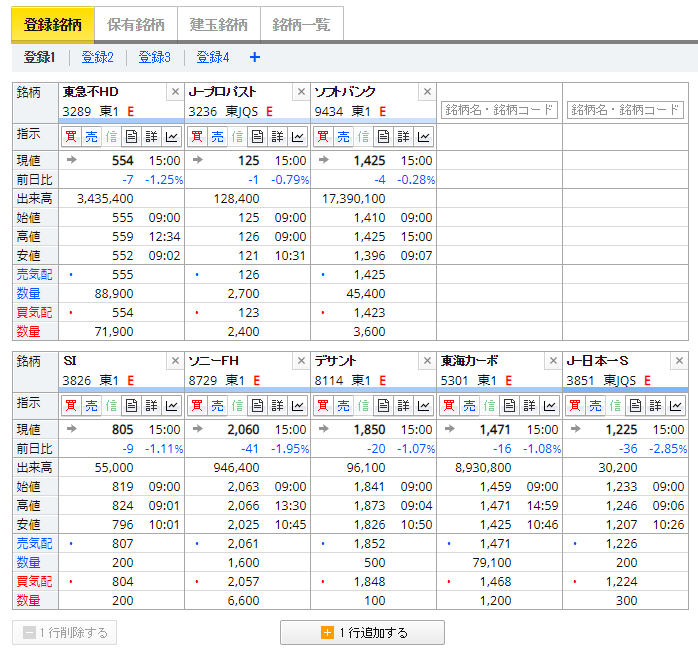

例えば先ほどの『5301 東海カーボン』のチャートを見てみます。

なので、一時的に委託保証金率が20%を割り込んだだけで、追加の保証金を支払わなくて良かったと思いたいところですが、実はそうではないのです。

追加保証金が発生しますと、その後株価の値上がり等により委託保証金率が20%(又は委託保証金が30万円)を回復した場合でも、当該追加保証金の解消とはなりません。ご入金等による追加保証金の解消が必要となります。

SBI証券公式サイト、追加保証金(追証)より抜粋

追証は、発生日の翌営業日までに以下の方法(組み合わせも可)によって解消できます。

- 追加保証金額以上を入金する

- 信用建玉の反対売買による決済

その他細かい追証のルールなどは、SBI証券の公式サイトでも確認してみてください。

⇒SBI証券公式サイト(追加保証金(追証))

なぜ追証発生に気付かず強制決済をさせられてしまったのか

2018年12月日経平均株価が暴落!リーマンショックに次ぐ下落率で含み損が膨れ上がる

ここまで信用取引や追証について説明してきましたが、ではなぜ追証の発生に私は気付けなかったのでしょうか。(自分のことなのに…汗)

まずは、2018年12月の日経平均株価急落について触れなければなりません。

チャートを見ても分かるように、2018年12月だけで大きく下げているのが分かります。

11月30日の終値⇒2万2,351円06銭

12月28日の終値⇒2万0,014円77銭

1か月間で2,300円以上の下落!

しかも、12月25日は1日で1,010円45銭の下落して2万円を割ってしまっただけでなく、翌26日には一時的に1万9千円をも割り込んで(2017年4月以来)しまいました。

最終的に12月28日までに2万円以上まで回復していますが、2018年12月の下落率は何と10.5%。

これは、リーマンショック後の2008年10月23.83%に次ぐ下落率です。

さらに2018年は、10月も1ヶ月の下落率が9.1%と、イギリスの国民投票でEU(欧州連合)離脱派が勝利を収めた2016年6月の下落率9.6%以来の大きさでしたし、下記戦略会議で報告してますが、トランプ発言による株価暴落など、株式投資初心者の自分にとってとにかく厳しい状況でした。

あぁ…。#日経平均https://t.co/BonVK25x6f

— 家来@財テクキングダム (@zaitech_kerai) 2018年12月25日

年末年始でチェックが疎かに!年明けに強制決済執行のお知らせに気付く

このように2018年12月は青ライン(下落)ばかりでした。(当時は下落率が大きくもっと濃い青のライン)

その時信用取引していた銘柄はすべて信用買いだったため、株価が下落し続けている状況では含み損がどんどん膨れ上がるだけ。

また一般信用取引で反対売買の期限はなく(手数料はその分増えていきます)、すぐに利確できる銘柄もなかったので、株価変動をチェックする頻度は減っていきました。

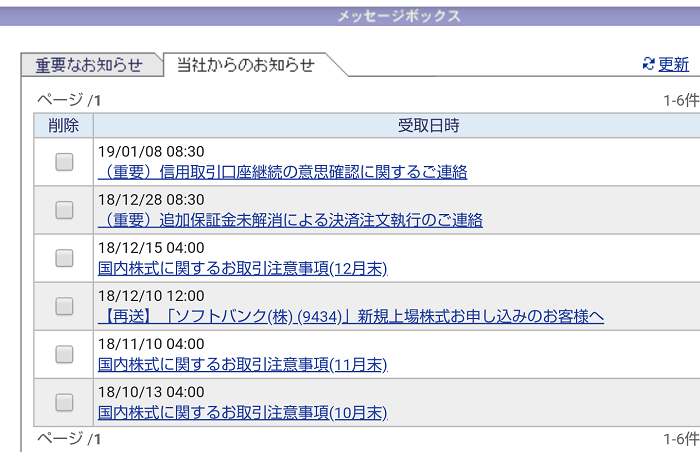

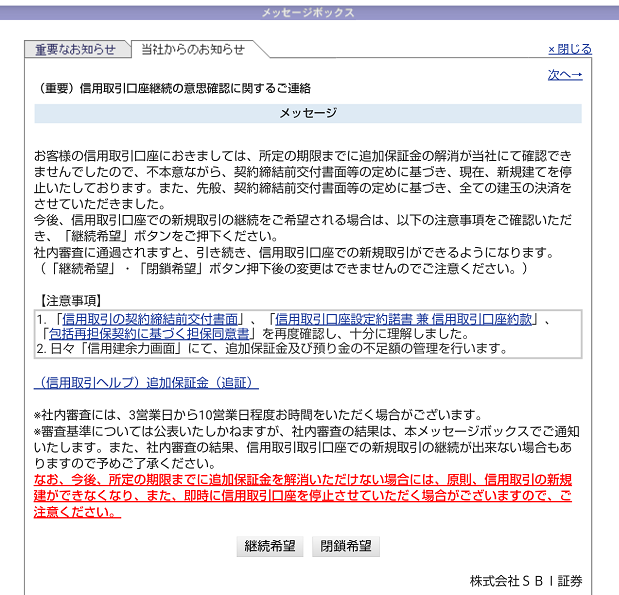

まぁどうせ毎月届く「12月の権利付最終日」のお知らせか何かだろうと思って開いてみると、二度見どころか三度見四度見するレベルのお知らせでした。(汗)

さらに約定履歴を見てビックリ!

でもお知らせを読み返してみると『預かり金の不足に代用有価証券を任意で売却して充当』と書いてありました。

何も日本一を売らなくてもと思いましたが、信用の決済損が大きかったので仕方ないですね。

取引を行っているSBI証券で追証が発生した場合、連絡はもらえないの?

すでに強制執行されてしまった後なので、今さら何を言ってもどうしようもありません。

ただ、よくよく考えてみたら、一つのミスが浮上してきました。

削除した可能性も考えましたが、それはまったくありませんでした。

なぜなら…。

Q.信用取引における追証が発生した場合、連絡はもらえますか?

A.追加保証金(追証)の発生については、ご連絡しておりません。

SBI証券公式サイト、よくあるご質問Q&Aより抜粋

Q.追加保証金(追証)・不足金が発生している場合、連絡をもらえますか。

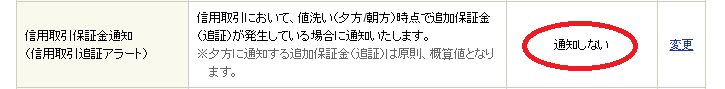

A.「信用取引保証金通知」や「先物・オプション取引証拠金不足通知」をご利用いただくと、信用取引口座で発生した追加保証金(追証)や先物・オプション取引口座で発生した追加証拠金(追証)および不足金をEメールでご連絡いたします。

SBI証券公式サイト、よくあるご質問Q&Aより抜粋

いちおう、お客様情報の設定を確認してみました。

通知するに変更した記憶はないので。

ということで、追証が発生しているかは、以下の方法で確認できると分かりました。

- お客様情報・Eメール通知サービスの、『信用取引保証金通知』の設定を『通知する』に変更する

- 株価が暴落(暴騰)した翌日、口座管理の委託保証金率が赤色の網掛けになっていないかチェックする

チェックの方法は、SBI証券の公式サイトでも確認してみてください。

⇒SBI証券公式サイト よくあるご質問 Q&A

あとは、最初から多めに保証金を入金して少しくらい追証が発生しても心配ないように対策するか、必要以上に大きな取引を行わないことが大事かもしれませんね。

有名な投資家ウォーレンバフェットの投資の格言『自分の資産の中できちんと運用、信用取引は慎むべき』を痛感

2019年1月7日、追証による強制決済の執行お知らせを見るまでは、年末年始で暴落した株価が回復し始め、内心ホッとしていました。

例えば『5301 東海カーボン』や『3851 日本一ソフトウェア』のチャートはこちら。

しかし、すでに強制決済が執行された後でしたし、もし追証が発生した直後だったとしても、先述したように株価が急騰(暴落)して委託保証金率が20%に回復したところで、一度発生した追証は解消されません…。

王様からはこう言われるでしょう。

自分の余力がないから信用取引を行うわけだし、3倍のレバレッジ(SBI証券の場合)で目一杯取引すると、失敗した時に大怪我するから自分の資産の中で運用するべきという、以前の戦略会議で王様から聞いた話がすっかり抜け落ちてしまってました。

もう一度読み返して猛省します。

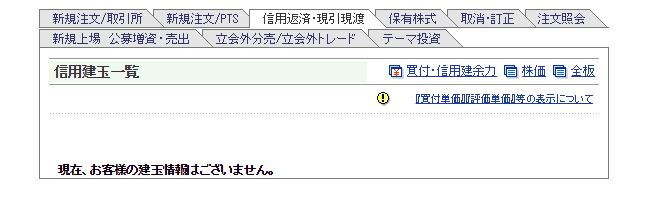

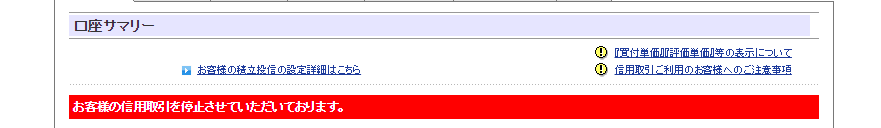

結局、強制決済執行により、信用取引が一時できなく(停止)なってしまいました。

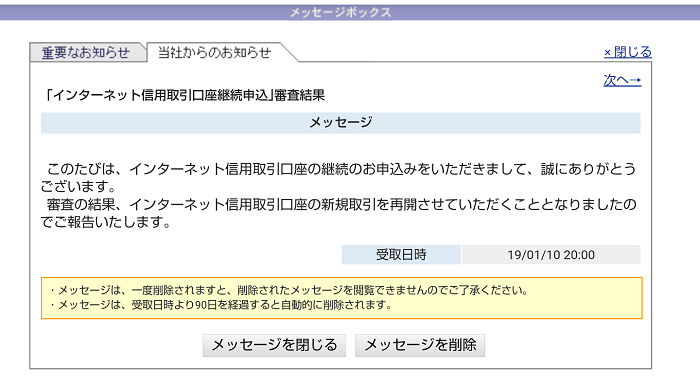

こちらはお知らせが届いたので、2019年1月8日に継続希望を申請しています。

おそるおそる見てみると…、「新規取引再開」の文字が!

とりあえずひと安心です。

ただ、もう同じ失敗を繰り返すわけにはいきません。

今回も高い勉強代になってしまいましたが、次に信用取引をする際は、こまめな委託保証金率のチェックと、3倍レバレッジでハイリターンを狙いつつも目一杯の取引はしないように心掛けます。

とくに株価変動が激しい決算発表前後は注意しなければいけないですね。

また年末年始だけでなく、2019年はゴールデンウィークが10連休。

長期休暇の前後はバタバタしがちですが、またチェックが疎かにならないように気をつけたいと思います。